�ړ��g�s�b�N�X

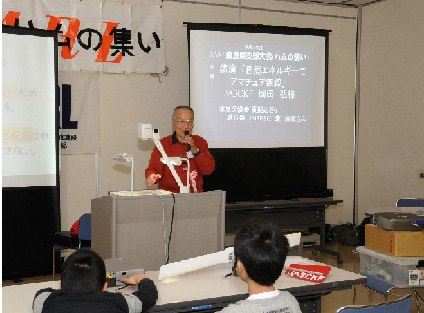

�i�`�q�k�ޗnj��x�����ōu�����܂����B

�@�@�����F�Q�O�O�W�N�R���Q���i���j�P�R�F�O�O�`�P�S�F�O�O

�^�C�g���F���R�G�l���M�[�ɂ��A�}�`���A����

�@�@�ꏊ�F�����邪�z�[���@�ޗǐ���S����������10����6��43��

�i�`�q�k�ޗnj��x����l�i�g�R�j�b�v�@�g��@���@�l�@��

���e

�܂�����

�@�G�l���M�[������ɂ��n�����g���͑S���E�̋��ʂ̖��Ƃ��āA�d���̂��������Ă���B���Ȃ��炸�d�͂��g����X�A�}�`���A��������Ƃ���҂ɂƂ��āA�����̎����ł͂Ȃ��B

�@�k���ʼn^�ׂ�g�ѓd���ŁA�R���i�G�l���M�[���j�����n���B�\�Ȏ��R�G�l���M�[�d��������B���ǂ͕��͔��d�@�A���^���z�d�r�A�g�їp���͔��d�@�Ȃǂ����p�����Ă���B

�@���̋�̓I�ȕ��@�������ɏЉ��B

�J���o��

�@�����ɏЉ��g�їp�y�ʕ��͔��d�@�̓A�}�`���A�����̉��O�ړ��^�p�̕K�v������J�������B�P�X�X�Q�N���猤���J�����n�߁A�P�X�X�S�N������p�e�X�g���J�n�����B�����p�̓d�g�̔�т̂悢���P�[�V�����͏��p�d�������ɂ������̂ł���B�قƂ�ǂ̖{�i�I�Ȗ�O�����}�j�A�͑�`�̃o�b�e���[�┭���@���d�@�i�����j���g���Ă����B

�����̓d����

�@�D�d�ʂ��傫�������^�тɕs�ցB

�A�D�����͑������傫���A�܂��r�C�K�X���o��̂ł����������������P�[�V�����̂悢�W�]�̂��������ԏ������Ȃǐl�̑����ꏊ�ł͎g�p�ł��Ȃ��B

�B�D�Ԃŋ߂Â��Ȃ����A����Ɍ��ʂ��̂悢���P�[�V�����ł́A�d�����u�̏d�ʂ̖��ŒS���グ�ɂ����B�C�D�o�b�e���[�e�ʂ̐�����댯���ł����ʂ̔R���̕ۊǂ̓�����璷���Ԃ̉^�p�ɓK���Ă��Ȃ��B

�@�܂��A���łɒn������肪�ꕔ�̊w�҂���w�E����͂��߂������A�A�}�`���A�����Ƃ�������y���ނ��炢�́A�N���[���G�l���M�[���g���Ă݂����ƍl�����B

�@��ʂɎ��R�G�l���M�[�́A

�@�D�G�l���M�[���x���Ⴂ���߁A���d���u����`�ɂȂ�d�ʌy��������Ƃ����Ă���B

�A�D�܂��A���R�����̕ω��ɍ��E����A���肵�����d�͊��҂ł��Ȃ��B

�Ǝv�����܂�A�A�}�`���A�����p�̓d���ɂ́A�قƂ�ǎg���Ă��Ȃ��̂������̏ł������B�͂����Ė{�����낤���B

�@�d�g�̗ǂ���ԍ�����Q���̂Ȃ��L���ꏊ�́A�悢���������Ă��邵�A������̂悢���ł�����B

���R�G�l���M�[�̎�荞�݂ɒ���

�@��������O���ł͗D�ꂽ���\�̃}�C�N�����͔��d�@����������Ă����B�������A�g�т���Ƃ������z�͂Ȃ��A�x�����܂ߓk���Ōg�тł��镗�͔��d�@�͂Ȃ������B�x���͕��͔��d�@�ƃA���e�i���x���閳���V�X�e���̕����ʂ�u�v�v�̈ʒu�ɂ���d�v�ȍ\���v�f�ł���B�g�їp���͔��d�@�����p������ɂ́A�x���̌y�ʉ����s���ł���B

�@�x���ƕ��͔��d�@�S�̂����Ɍy�ʉ����v��A���ǂɉ��ǂ��d�˂Ď��n�Ɏ����Ă����B�����ĕ��Ԃ̃��J�j�Y���Ɣ��d�@�P�̂Ƃ̍ŗǂ̃}�b�`���O���B�y�ʉ��̃|�C���g�͎x�����ׂ��y�����ċ|�Ȃ�ɝ��܂�������

�̕��������@�\�Ƃ��邱�Ƃł���B�x���͎R�x�k���S���グ�́u��v�Ƃ��Ă��d�Ă��āA�����̃f�b�h�E

�G�C�g�ɂȂ�Ȃ��B

�@�@�@���Ԍ����X�A�}�`���A�������y���ށB

���́^���z���n�C�u���b�h�d��

�@�قƂ�Ǖ��̐����Ȃ�����ꏊ������A�����ȃo�b�e���[�̒~�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����B���z�d�r�����ɗ����Ă��Ă��A�J�V�͂قƂ�ǔ��d���Ȃ����A��͑S�����ɂ����Ȃ��B

�@���͔��d�@�Ƒ��z�d�r�p����Ɨ��҂͂��܂��⊮�������A�o�b�e���[�e�ʂ�啝�ɏ������ł���B���̂��Ƃ͈ړ��g�ѓd���Ƃ���ꍇ�Ɍ��炸�傫�ȏd�ʂ��߂�o�b�e���[�̏d�ʌy���ɂ�蔭�d�V�X�e���̃g�[�^���d�ʂ̌y���ƃR�X�g�_�E�����\�ł���B�Œ�ǂł����͔��d�@�Ƒ��z�d�r�p���ăA�}�`���A�������y����ł���ǒ�����������B

�h�ЃA�}�`���A�����N���u�lj^�p�̂��ߎ���̃x�����_�ɕ��͔��d�@�Ƒ��z�d�r������Ă���i�`�Q�j�v�w�ǂ�����B���̎��R�G�l���M�[�V�X�e���͔R���⋋�͂������s�v�ŁA�ʓ|�ȃI�C���������K�v�Ȃ��B

�@�A�}�`���A�����̊y�����v���X���Ƃ��Ď��R�G�l���M�[���g���y���݂�����B�����₩�Ȃ���������Ŕ��d���Ă݂�ƃG�l���M�[�̑�����g�ɂ��݂ĉ���A�ȃG�l����C�ɂ��Ȃ�B������d�͂̏��������̂����߂邱�ƂɂȂ�B�����Ŏ��R�G�l���M�[�Ŕ��d���A���̓d�C�ŃA�}�`���A�������^�p����Ɣ��d�Ə���g�߂ɂ������₷���B�A�}�`���A�����Ƃ͒n���������悫�Љ�l�ł����肽���B

���R�G�l���M�[�d���R�_�Z�b�g

�^�p�ꏊ�ƖړI�ɂ���Ď��R�G�l���M�[��I�ԁB�W���̍����ꏊ����͂��J�����ꏊ�ł͕��͂��K���Ă��邪�A���z�d�r�ƕ��p����ƑS�V��^�ƂȂ�B�����_�Ɨp���H�̂��鏊�͌g�ь^���͔��d�@������B���[�o���h�łT�O�v�^�p�������Ƃ��ȂǂɓK���B�@

���_�Ɨp���H�ɐݒu�����g�ь^���͔��d�@

�ڂ����͂����R�������������ŏo��z�[���y�[�W���Q�Ƃ��������B

�Q�l����

�P�D���R�G�l���M�[�ɂ��A�}�`���A�����ǂ̉^�p�C���c�O�C�b�p���@�P�X�X�U�N�P�Q����

�Q�D�n���Ǝ��R�G�l���M�[�C���c�O�C�b�p���@�P�X�X�W�N�U����

�R�D���͔��d�@���g���ăA�}�`���A�������^�p����C���c�O�C�b�p���@�Q�O�O�Q�N�Q����

�S�C���^���͔��d�@�|���̐��͂𐧌䂷�邽�߂̋@�\�|�C���c�O�C�u�@�B�v�v�����H�ƐV���Д��s�C�Q�O�O�R�N�U����

�T�D���ƕ��Ԃ̂͂Ȃ��C���R��i�����H�Ƒ�w�w���j�C���R���Q�O�O�W�N�P�����s

�@ |