栽培漁業とは

魚がたくさん捕れるためには、琵琶湖にたくさんいなくてはなりません。しかし、琵琶湖では魚がたくさん育つ環境がだんだん悪くなっています。そこで、琵琶湖の魚が多くなるように、魚を琵琶湖に放したり(放流といいます)、魚が育つ場所を琵琶湖につくったりしています。

これを「栽培漁業」と言います。

滋賀県水産課では魚のすむ場所を作り、(公財)滋賀県水産振興協会では、ニゴロブナ、ホンモロコなどの放流をしています。

(公財)滋賀県水産振興協会とは

昔から琵琶湖では豊かな自然の中で魚が生まれ、育ち、そこに漁業が成り立っていました。しかし、昭和47年(1972年)から始まった琵琶湖総合開発によって様子が変わってきました。

琵琶湖総合開発とは、京阪神に飲料水などを安定的に供給するために琵琶湖をダムとして使えるように変える工事です。水位が高くても水があふれないように浅いところを埋め立ててコンクリートで高くしたり、低くても船が通れるように底を深くしたりします。

琵琶湖総合開発が終り、ヨシなどの水草がしげっていた浅瀬が少なくなりました。ニゴロブナは卵からかえると、ヨシなどの水草のある浅瀬で1、2ヵ月育ちます。浅瀬が少なくなるとニゴロブナが少なくなってしまいます。

下の写真は琵琶湖の今の岸(左)と昔の岸(右)です。「今の岸」は草津市志那町の湖岸、「昔の岸」は現在の草津市津田江の入江です。

そこで、ニゴロブナ、ホンモロコを放流して少しでも増やすために、昭和58年(1983年)に(公財)滋賀県水産振興協会が設立されました。平成4年(1992年)度には琵琶湖栽培漁業センターが本格稼働し、協会設立当初よりニゴロブナ、ホンモロコを放流して来ましたが、平成9(1997年)年度からは人工河川などを使ってアユの仔魚も放流しています。

また、平成17~19年(2005~2007年)度にはセタシジミの種苗生産(D型仔貝生産)・放流事業、平成20年(2008年)度からは琵琶湖(南湖)の環境改善ためワタカの種苗生産・放流事業、さらには平成26年(2014年)度からはセタシジミの増殖実証事業にも取り組んでいます。

平成30年(2018年)度からは、琵琶湖における多種多様なプランクトンによる安定した魚介類の餌環境、生息環境を確保することを目的に、植物プランクトン食であるゲンゴロウブナ稚魚も水田育成により放流しております。

ニゴロブナなどを食べてしまうブラックバス、ブルーギルなど、いままで琵琶湖にいなかった魚が増える、産卵繁殖場は少なくなるなど魚にとってはますます悪い状態になっていますが、放流の効果のかいあってニゴロブナ、ホンモロコは徐々にではありますが回復の傾向にあります。

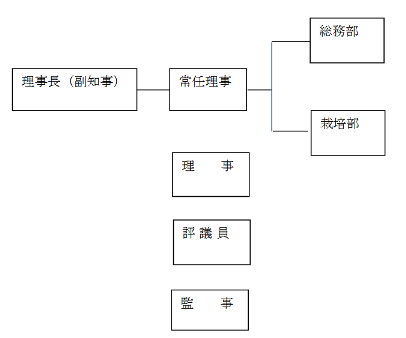

(公財)滋賀県水産振興協会の組織

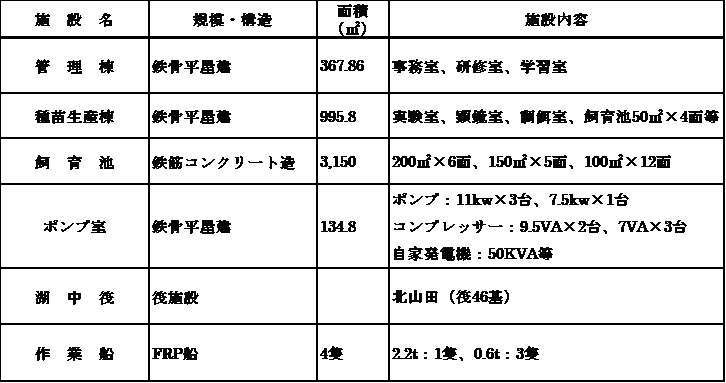

琵琶湖栽培漁業センター

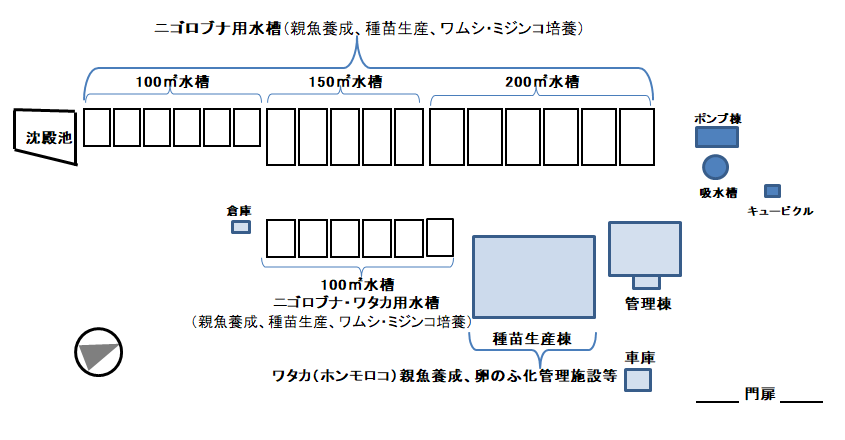

琵琶湖栽培漁業センター施設のあらましと配置図

北山田筏施設